Sport intense, intestin fragilisé et inflammation chronique: vers un état de perméabilité silencieuse

.

Introduction

.

L’exercice physique est universellement reconnu comme l’un des piliers de la santé: il améliore la fonction cardiovasculaire, stimule la plasticité cérébrale et régule l’immunité. Pourtant, au-delà d’un certain seuil d’intensité, cette même activité peut engendrer l’effet inverse de celui recherché. De récentes recherches montrent qu’un entraînement trop intense ou mal calibré, peut fragiliser la barrière intestinale, favorisant un état inflammatoire diffus, discret, mais persistant. On parle alors de perméabilité intestinale silencieuse, une altération subclinique (autrement dit, la maladie commence à s’installer mais ne se manifeste pas cliniquement; c’est à dire pas de signes visibles ou ressentis par le patient) du fonctionnement intestinal, dont les répercussions métaboliques et immunitaires commencent à être mieux comprises.

Cette observation a ouvert un nouveau champs de réflexion: comment un comportement censé préserver la santé pourrait-il, en excès, compromettre l’équilibre d’un organe aussi central que l’intestin ?

.

Enjeux physiologiques et métaboliques

.

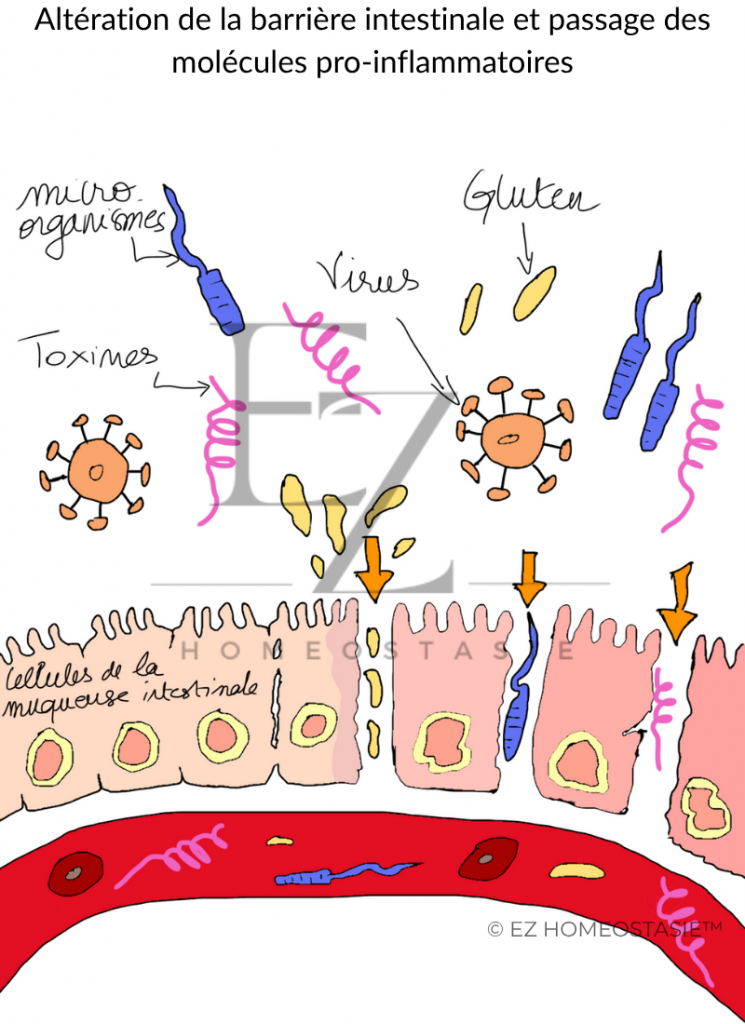

L’intestin, souvent qualifié de « deuxième cerveau », est une interface, entre le monde extérieur (contenu intestinal) et l’organisme. Sa barrière intestinale (qui est un ensemble de cellules épithéliales jointes entre elles par des structures appelées jonctions serrées ou tight junctions en anglais), assure un rôle de filtre sélectif: elle laisse passer les nutriments, tout en bloquant les pathogènes et toxines.

Lorsque cette barrière s’altère, des molécules pro-inflammatoires comme les lipopolysaccharides (LPS), (qui sont des endotoxines, c’est-à-dire des substances toxiques libérées lorsque la bactérie meurt ou se désagrègent), peuvent franchir la muqueuse intestinale et pénétrer la circulation sanguine. Ce phénomène appelé » translocation bactérienne », déclenche une réaction immunitaire chronique de bas grade, également connue sous le nom « d’inflammation silencieuse ».

Or, plusieurs études montrent que le sport intense (supérieur à 70 % de la capacité maximale et soutenu sur une durée prolongée), provoque une redistribution du flux sanguin vers les muscles, au détriment des organes digestifs, entraînant une hypoperfusion intestinale (diminution temporaire de l’irrigation). [1]

Cette situation peut endommager les cellules épithéliales et altérer la cohésion des jonctions serrées, ouvrant ainsi la voie à une perméabilité accrue.

Le paradoxe est donc posé: un exercice bénéfique pour le cœur et les muscles pourrait, lorsqu’il dépasse les capacités d’adaptation de l’organisme, perturber le système digestif et participer à une inflammation chronique systémique.

Mécanismes physiopathologiques du lien entre sport intense et perméabilité intestinale

Lorsqu’un effort physique devient soutenu, prolongé et intense, l’organisme mobilise une série d’adaptations destinées à préserver les organes vitaux et les muscles actifs. Parmi ces adaptations, l’une des plus immédiates est la redistribution du flux sanguin.

Le corps détourne alors une partie du sang normalement destiné aux viscères; notamment au niveau de l’intestin, pour l’orienter vers les muscles, le cœur et la peau, où il sert à l’approvisionnement énergétique et à la thermorégulation. Ce phénomène, appelé hypoperfusion splanchnique, signifie littéralement une diminution du débit sanguin dans la région abdominale (« splanchnique » venant du grec splanchna, autrement dit viscères).

Cette hypoperfusion, bien que physiologique dans un premier temps, devient problématique lorsqu’elle se prolonge. La muqueuse intestinale, composée d’un épithélium très fin et fortement métaboliquement actif, dépend d’une irrigation constante en oxygène et en nutriments. Une réduction de cet apport entraîne un état d’ischémie intestinal, c’est à dire une privation temporaire d’oxygène. Les cellules épithéliales privées d’énergie, voient leur métabolisme altéré, et leurs jonctions serrées qui assurent l’étanchéité entre les cellules voisines, deviennent plus perméables.

A cette hypoperfusion s’ajoute un second facteur délétère: l’hyperthermie corporelle. En effet lors d’un effort prolongé, la température centrale peut dépasser 39°C, ce qui perturbe les protéines structurelles de la muqueuse et accentue la fragilité des membranes cellulaires. Certaines études ont montré que cette élévation thermique est directement corrélée à la libération d’I-FABP (Intestinal Fatty Acid Binding Protein); une protéine intracellulaire relâchée dans le sang, lorsque les entérocytes (cellules intestinales) subissent un dommage membranaire. [2]

.

.

Ce double stress: hypoperfusion et hyperthermie, s’accompagne d’une activation du système nerveux sympathique, responsable de la libération d’adrénaline et de noradrénaline. Ces hormones, si elles soutiennent l’effort, provoquent une vasoconstriction (qui correspond à la contraction des fibres musculaires lisses situées dans la paroi des vaisseaux. Ce phénomène réduit le calibre du vaisseau sanguin, ce qui diminue le flux sanguin local et augmente la pression artérielle globale générale), accrues des artères intestinales, aggravant la réduction du flux sanguin local. En parallèle l’exercice intense favorise la production de radicaux libres (des molécules hautement réactives issues du métabolisme cellulaire, lorsqu’ils s’accumulent ils entraînent un stress oxydatif, c’est à dire un déséquilibre entre les molécules oxydantes et les molécules antioxydants naturels du corps). Ce stress oxydatif, endommage les lipides des membranes et altère l’expression des protéines des jonctions serrées notamment l’occludine et la claudine, deux acteurs essentiels de l’intégrité épithéliale. [3]

Mais les effets du sport intense ne s’arrêtent pas à la structure cellulaire, ils s’étendent à l’écosystème microbien intestinal: le microbiote, qui réagit lui aussi, à l’intensité de l’effort. Alors qu’un exercice modéré favorise la diversité bactérienne et la présence d’espèces bénéfiques (comme la célébre Akkermansia muciniphila), un entraînement excessif peut induire une dysbiose, c’est à dire un déséquilibre du microbiote. Cette dysbiose se traduit souvent par une baisse des bactéries productrices de butyrate; un acide gras à chaîne courte essentielle, pour nourrir les cellules de la muqueuse et renforcer la barrière intestinale. [4]

La conséquence de cette combinaison de facteurs: ischémie, hyperthermie, stress oxydatif et dysbiose, est une altération multifactorielle de la barrière intestinale. En effet, celle ci devient plus perméable, laissant passer des fragments bactériens et des molécules inflammatoires qui en situation normale, resteraient confinées dans la lumière intestinale. Des études expérimentales ont montré qu’après un effort intense d’une heure à 70% de la charge maximale individuelle, (qui correspond à La puissance maximale qu’une personne peut maintenir lors d’un test d’effort progressif, juste avant l’épuisement), les participants présentaient une augmentation significative du ratio lactulose/rhamnose (un test utilisé pour mesurer la perméabilité intestinale). D’autres ont observé une évaluation élévation du taux plasmatique d’I-FABP, confirmant une souffrance épithéliale transitoire. [5]

Ainsi, bien que ces phénomènes soient souvent réversibles après repos et réhydratation, leur répétition dans le cadre d’entraînements intensifs et fréquents, pourraient à terme, instaurer un état de fragilité chronique de la barrière intestinale. C’est ce que certains auteurs qualifient de « perméabilité silencieuse »; une atteinte microscopique et prolongée, dépourvue de symptômes digestifs apparents, mais susceptibles d’entretenir une inflammation de bas grade à l’échelle systémique (autrement dit; une réaction qui touche tout le corps par voie sanguine, nerveuse ou hormonale).

.

Stratégie de prévention, modulation et application pratique

.

Si le sport intense peut altérer la barrière intestinale, il ne s’agit pas pour autant d’un effet inévitable. Selon la recherche ce n’est pas tant l’exercice en lui même qui fragilise l’intestin, mais plutôt un déséquilibre entre l’intensité de l’entraînement, le temps de récupération, et le soutien du corps pendant l’effort. Ainsi la prévention repose avant tout sur la modulation de ces trois paramètres fondamentaux: la physiologie de l’effort, la nutrition, et le microbiote.

- Ajustez la charge d’entraînement et favoriser la récupération

La première stratégie consiste à respecter les rythmes d’adaptation biologique. Le système digestif est particulièrement sensible aux variations de flux sanguin, et chaque épisode d’hypoperfusion suivi de réoxygénation, constitue un stress cellulaire comparable à un microtraumatisme muqueux. Laisser à l’organisme le temps de se régénérer entre les séances, est donc essentiel. Les données issues de la physiologie de l’exercice, montrent qu’au-delà de 60 minutes à plus de 70% de la charge maximale individuelle, la probabilité d’atteinte muqueuse augmente de manière significative. Alterner les cessions intensives, avec des jours d’efforts modérés ou de récupération active, limite la répétition de ces micro-agressions. Le sommeil souvent sous-estimé, représente un levier central : il favorise la sécrétion d’hormones réparatrice (comme les hormones de croissance, la mélatonine) et la régénération des tissus intestinaux, dont le renouvellement cellulaire est particulièrement rapide (environ tous les 3 jours).

- Préserver l’hydratation et l’équilibre thermique

La déshydratation est reconnue comme un facteur aggravant majeur des altérations de la barrière intestinale. Lorsqu’elle atteint ou dépasse 2% du poids corporel, elle entraîne une réduction du volume plasmatique, une augmentation de la température centrale, et une contrainte cardiovasculaire marquée; altérant la thermorégulation. [6] La combinaison du stress thermique, de la déshydratation, et de la baisse du débit sanguin intestinal, favorise la désorganisation des protéines de jonction serrée occludine / claudine et la fragilisation de la barrière épithéliale menant à une perméabilité accrue. [7] L’hydratation doit donc être adaptée non seulement en volume mais aussi en composition. Les boissons contenant des électrolytes: sodium, potassium, magnésium, améliorent la rétention hydrique et le maintien du volume plasmatique comparativement à l’eau seule. [8] Le contrôle de la température corporelle pourrait donc jouer un rôle important dans la réduction du stress thermique lié à l’exercice intense. Bien que les données soient encore limitées, certaines approches de refroidissement comme l’immersion en eau froide, le port de vêtements rafraîchissant, ou l’hydratation anticipée, sont susceptibles de contribuer à atténuer la souffrance intestinale post effort, en particulier en environnement chaud. D’autres méthodes, comme la cryothérapie du corps entier, poursuivent le même objectif de régulation thermique post effort. Bien qu’elle semble réduire le stress inflammatoire et favoriser la récupération musculaire, son impact direct sur la barrière intestinale, demeure encore peu documenté dans la littérature scientifique.

- Soutenir la muqueuse intestinale par la nutrition fonctionnelle

La nutrition joue un rôle clé dans la régénération et la protection de la barrière intestinale. Les cellules de la muqueuse utilisent comme source d’énergie principale certains acides gras à chaînes courtes, produits par la fermentation des fibres alimentaires dans le colon. Une alimentation riche en prébiotiques, c’est à dire en fibres qui nourrissent les bonnes bactéries, favorisent la production de ces composés protecteurs et contribuent au maintien de la cohésion des jonctions serrées. Plusieurs familles de nutriments spécifiques peuvent également soutenir la santé de la muqueuse intestinale, comme les acides aminés, les antioxydants, vitamines et acides gras essentiels. Leur utilisation doit cependant être personnalisée et encadrée, car un excès ou un déséquilibre peut être contre productif. Il est donc déconseillé de recourir à une auto-supplémentation. Un accompagnement par un professionnel qualifié en nutrition fonctionnelle ou en micronutrition, permet d’ajuster les apports selon le profil, les besoins métaboliques et le contexte physiologique de chacun.

- Moduler le microbiote et renforcer la tolérance immunitaire

Le microbiote intestinal pourrait représenter une première ligne de défense contre l’inflammation. Certaines souches bactériennes, notamment du genre Lactobacillus et bifidobacterium, semblent pouvoir influencer la perméabilité intestinale et contribuer à la préservation de l’intégrité de la muqueuse, notamment chez les sportifs soumis à un stress physiologique important. Des études préliminaires suggèrent que ces micro-organismes pourraient moduler certains marqueurs de perméabilité, tels que la zonuline ( c’est une protéine qui module l’ouverture des jonctions sérrées « tight jonctions » entre les cellules de l’intestin. Quand sa production augmente, ces jonctions s’ouvrent davantage, laissant passer dans le sang des molécules qui ne devraient pas franchir la barrière intestinale comme: des toxines, fragments bactériens, protéines partiellement digérées…), bien que les effets sur l’I-FABP demeurent incertains et nécessitent encore confirmation. [9]

Outre les probiotiques, les postbiotiques ( ce sont des métabolites, autrement dit des sous-produits, libérés pas les probiotiques ou résultant de la fermentation du microbiote intestinal. Ils comprennent des acides gras à chaîne courte, des peptides antimicrobiens, des enzymes, des vitamines, des polysaccharides et d’autres molécules bioactives), suscitent un intérêt croissant. Ils pourraient à terme, offrir une approche plus ciblée et stable que les probiotiques classiques, souvent sensibles à l’acidité gastrique.

.

Conclusion: le gardien invisible de la performance

.

On a longtemps cru que la performance se jouait dans les muscles et la volonté. Mais les recherches récentes, rappellent une vérité plus subtile: la réussite d’un corps en mouvement dépend aussi de la santé de ce que l’on ne voit pas: l’intestin.

Lorsqu’il est poussé au-delà de ses capacités d’adaptation, le sport cesse d’être un facteur de vitalité, pour devenir un stress biologique. Sous l’effet d’un effort trop intense, d’une récupération insuffisante, ou d’une hydratation mal ajustée, la circulation sanguine se détourne du tube digestif, privant ainsi, les cellules intestinales d’oxygène et fragilisant la barrière muqueuse (c’est une fine couche protectrice composée de mucus, de cellules épithéliales et d’éléments immunitaires. Elle forme la première ligne de défense de l’intestin, empêchant le passage de bactéries, toxines et molécules inflammatoires vers la circulation sanguine).

Peu à peu s’installe une perméabilité silencieuse, un passage invisible entre l’intestin et la circulation, où s’infiltrent des molécules pro-inflammatoires. Résultat: une inflammation de bas grade chronique et discrète, mais capable à terme d’affecter le métabolisme, l’immunité, les articulations, ou même la clarté mentale.

Dans ce contexte, préserver son intestin devient un acte de prévention autant que de performance. En effet, un intestin équilibré ne se contente pas d’éviter les troubles digestifs: il régule l’immunité, stabilise l’énergie, soutient la récupération, et protège la cohérence globale du corps.

L’athlète d’aujourd’hui ne peut plus être envisagé uniquement sous l’angle du muscle ou de la puissance. La vraie performance, est celle qui respecte les rythmes biologiques, qui laissent au corps le temps de se régénérer, et qui prend en compte la santé de son écosystème intérieur.

L’intestin n’est plus un organe silencieux; il devient le gardien invisible de la performance durable.

Protéger sa barrière intestinale, revient à préserver l’équilibre délicat, entre l’adaptation physiologique, et la dégradation tissulaire, entre la réponse bénéfique à l’effort et la dérive inflammatoire chronique.

.

Article rédigé par Zakia EL OUTMANI, naturopathe spécialisée en nutrition fonctionnelle et micronutrition (EZ HOMEOSTASIE). Cet article s’appuie sur des données issues de la recherche scientifique. Il ne remplace pas un avis médical, ni un suivis personnalisé.

.

.

Références:

1. van Wijck K, Lenaerts K, van Loon LJ, Peters WH, Buurman WA, Dejong CH. Exercise-induced splanchnic hypoperfusion results in gut dysfunction in healthy men. PLoS One. 2011;6(7):e22366. doi: 10.1371/journal.pone.0022366. Epub 2011 Jul 21. PMID: 21811592; PMCID: PMC3141050. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21811592/

2. Walter E, Gibson OR, Stacey M, Hill N, Parsons IT, Woods D. Changes in gastrointestinal cell integrity after marathon running and exercise-associated collapse. Eur J Appl Physiol. 2021 Apr;121(4):1179-1187. doi: 10.1007/s00421-021-04603-w. Epub 2021 Jan 29. PMID: 33512586. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33512586/

3. Takami M, Aoi W, Matsumoto K, Kato Y, Kobayashi Y, Kuwahata M. High-intensity exercise impairs intestinal barrier function by generating oxidative stress. J Clin Biochem Nutr. 2024 Mar;74(2):136-140. doi: 10.3164/jcbn.23-96. Epub 2023 Nov 10. PMID: 38510689; PMCID: PMC10948349. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38510689/

4. Morishima S, Aoi W, Kawamura A, Kawase T, Takagi T, Naito Y, Tsukahara T, Inoue R. Intensive, prolonged exercise seemingly causes gut dysbiosis in female endurance runners. J Clin Biochem Nutr. 2021 May;68(3):253-258. doi: 10.3164/jcbn.20-131. Epub 2020 Oct 31. PMID: 34025029; PMCID: PMC8129978. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8129978/

5. van Wijck K, Lenaerts K, van Loon LJ, Peters WH, Buurman WA, Dejong CH. Exercise-induced splanchnic hypoperfusion results in gut dysfunction in healthy men. PLoS One. 2011;6(7):e22366. doi: 10.1371/journal.pone.0022366. Epub 2011 Jul 21. PMID: 21811592; PMCID: PMC3141050. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21811592/

6. Kenefick RW. Drinking Strategies: Planned Drinking Versus Drinking to Thirst. Sports Med. 2018 Mar;48(Suppl 1):31-37. doi: 10.1007/s40279-017-0844-6. PMID: 29368181; PMCID: PMC5790864. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5790864/

7. Dokladny K, Zuhl MN, Moseley PL. Intestinal epithelial barrier function and tight junction proteins with heat and exercise. J Appl Physiol (1985). 2016 Mar 15;120(6):692-701. doi: 10.1152/japplphysiol.00536.2015. Epub 2015 Sep 10. PMID: 26359485; PMCID: PMC4868372. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26359485/

8. Millard-Stafford M, Snow TK, Jones ML, Suh H. The Beverage Hydration Index: Influence of Electrolytes, Carbohydrate and Protein. Nutrients. 2021 Aug 25;13(9):2933. doi: 10.3390/nu13092933. PMID: 34578811; PMCID: PMC8465972. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8465972/

9. Santibañez-Gutierrez A, Fernández-Landa J, Busto N, Todorovic N, Calleja-González J, Mielgo-Ayuso J. Lactobacillus plantarum Supplementation on Sport Performance, Biomarkers of Intestinal Damage, and Oxidative Stress in Recreational Athletes. J Funct Morphol Kinesiol. 2025 Apr 15;10(2):131. doi: 10.3390/jfmk10020131. PMID: 40566427; PMCID: PMC12015827. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40566427/